Georg Müller, der sich später Mylius nannte

Georg Müller wurde 1548 in Augsburg (vermutlich in der Heilig-Kreuzer Straße) als Sohn des Zimmermanns und Wirts Wolfgang (Wolf) Müller und dessen Ehefrau, N.N. Wiedemann (?) als mittlerer von 3 Söhnen geboren. Schon als Kind wurde er von einem Bruder seines Großvaters, einem frommen Manne, in der evangelisch-lutherischen Religion so unterrichtet, daß er bereits „in seinem 7. Jahre über sein christlich-lutherisches Bekenntnis unzweifelhaft Zeugnis ablegen konnte“. Von Augsburg ging er 1566 auf die Universität Straßburg und ein Jahr später nach Tübingen, wo er sich am 06. Nov. 1567 immatrikulierte. Seine philosophischen, philologischen und theologischen Studien betrieb er mit großem Eifer. Am 12. Juli 1571 immatrikulierte er sich an der Universität Marburg und wurde dort am 08. Mai 1572 Magister der Philosophie. Im selben Jahr erhielt er im Alter von 24 Jahren eine Berufung als Diakon an die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ seiner Vaterstadt Augsburg und sieben Jahre später, 1579, als Pfarrer an die dortige St. Anna-Kirche, die ehemalige Klosterkirche des Karmeliterordens. Am 23. Nov. 1579 erlangte er unter dem berühmten Dr. Jacob Heerbrand, an dessen Tisch er früher einige Zeit lebte, mit „magna cum laude et honore“ den Doktor der Theologie an der Universität Tübingen und hielt auch unter dessen Präsidium seine Inaugural-Disputation zur Erlangung dieser Würde: „Contra abominandum Missae Pontificiae sacrificium“. Acht Monate darauf erfolgte seine Ernennung zum Superintendenten der evangelischen Kirchen Augsburgs, dem höchsten kirchlichen Amt dieser Stadt. – Auf seine Veranlassung wurde 1580 die Gründung eines Kollegiums bei St. Anna geplant. Der Rat genehmigte am 16. März 1581 dessen Einrichtung und am 03. Dez. 1582 fand die Eröffnung dieser Ausbildungsstätte für tüchtige Anwärter zum Dienst in der evangelischen Kirche unter Dr. Georg Müller als Rektor statt.

Georg Müller wurde 1548 in Augsburg (vermutlich in der Heilig-Kreuzer Straße) als Sohn des Zimmermanns und Wirts Wolfgang (Wolf) Müller und dessen Ehefrau, N.N. Wiedemann (?) als mittlerer von 3 Söhnen geboren. Schon als Kind wurde er von einem Bruder seines Großvaters, einem frommen Manne, in der evangelisch-lutherischen Religion so unterrichtet, daß er bereits „in seinem 7. Jahre über sein christlich-lutherisches Bekenntnis unzweifelhaft Zeugnis ablegen konnte“. Von Augsburg ging er 1566 auf die Universität Straßburg und ein Jahr später nach Tübingen, wo er sich am 06. Nov. 1567 immatrikulierte. Seine philosophischen, philologischen und theologischen Studien betrieb er mit großem Eifer. Am 12. Juli 1571 immatrikulierte er sich an der Universität Marburg und wurde dort am 08. Mai 1572 Magister der Philosophie. Im selben Jahr erhielt er im Alter von 24 Jahren eine Berufung als Diakon an die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ seiner Vaterstadt Augsburg und sieben Jahre später, 1579, als Pfarrer an die dortige St. Anna-Kirche, die ehemalige Klosterkirche des Karmeliterordens. Am 23. Nov. 1579 erlangte er unter dem berühmten Dr. Jacob Heerbrand, an dessen Tisch er früher einige Zeit lebte, mit „magna cum laude et honore“ den Doktor der Theologie an der Universität Tübingen und hielt auch unter dessen Präsidium seine Inaugural-Disputation zur Erlangung dieser Würde: „Contra abominandum Missae Pontificiae sacrificium“. Acht Monate darauf erfolgte seine Ernennung zum Superintendenten der evangelischen Kirchen Augsburgs, dem höchsten kirchlichen Amt dieser Stadt. – Auf seine Veranlassung wurde 1580 die Gründung eines Kollegiums bei St. Anna geplant. Der Rat genehmigte am 16. März 1581 dessen Einrichtung und am 03. Dez. 1582 fand die Eröffnung dieser Ausbildungsstätte für tüchtige Anwärter zum Dienst in der evangelischen Kirche unter Dr. Georg Müller als Rektor statt.

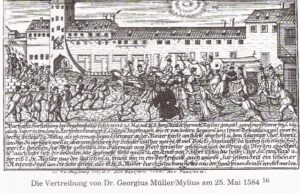

In den Kirchenkämpfen seiner Zeit spielte er die bedeutsamste Rolle und besonders bekannt wurde er durch den sog. Kalenderstreit. Papst Gregor XIII. versuchte, die durch ihn veranlasste Kalenderänderung, den „Gregorianischen Kalender“, auch den Protestanten aufzuzwingen, wodurch eine starke Gegenbewegung hervorgerufen wurde, an deren Spitze Georg Müller/Mylius stand. In heftigen Reden, die in der Literatur zum Teil bis heute erhalten sind, kämpfte er von der Kanzel für die Rechte des Protestantismus und zog sich dadurch die Feindschaft der katholischen priesterlichen Mitglieder des Senates in Augsburg zu. Als er am Sonntag, dem Urbanustage, abkündigen ließ, dass der Himmelfahrtstag und das Pfingstfest wie üblich nach dem alten Kalender gefeiert würden, war für den Rat von Augsburg die Gelegenheit günstig, sich dieses „unbequemen Predicanten“ zu entledigen. Aufgrund eines „Decrety contra Doctor Georg Müller“ beschloss der Rat der Stadt Augsburg am 25. Mai 1584 (nach dem neuen Kalender am 04. Juni 1584), ihn in die Verbannung zu schicken. Am selben Tage gegen 11 Uhr (nach anderer Nachricht um 1 Uhr) wurde er durch Bewaffnete des Senats gefangen genommen, „dabey sich dieselben verlauten ließen, der Kessel mit Öl, darinnen er sollte gesotten werden, sey zu Rom schon über das Feuer gesetzt“. Während jedermann beim Essen war, wurde er heimlich in einen Wagen gesetzt, der die Stadt am Gögginger Tor verlassen sollte. Infolge seiner außerordentlichen Beliebtheit kam es jedoch zu einem Volksaufstand, in dessen Verlauf er wieder befreit wurde. – Am 26. Mai um 4 Uhr mußte er die Stadt aber dann endgültig mit dem Ziel Ulm verlassen, nachdem er sich von seiner Frau, die durch den Schreck über dieses Unglück eine Fehlgeburt erlitten hatte, verabschiedet und sie getröstet hatte. Sie starb am 28. Mai 1584 in Augsburg. Den tiefen Eindruck, den dieses Ereignis in Augsburg hervorgerufen hatte, zeigen verschiedene Inschriften auf Medaillen, die auf ihn geschlagen wurden, ferner der reproduzierte Kupferstich über seine Vertreibung am 25. Mai 1584. So lebte er denn als Verbannter und vertrieben von seinem Amte ungefähr ein Jahr lang in der freien Reichsstadt Ulm.

In den Kirchenkämpfen seiner Zeit spielte er die bedeutsamste Rolle und besonders bekannt wurde er durch den sog. Kalenderstreit. Papst Gregor XIII. versuchte, die durch ihn veranlasste Kalenderänderung, den „Gregorianischen Kalender“, auch den Protestanten aufzuzwingen, wodurch eine starke Gegenbewegung hervorgerufen wurde, an deren Spitze Georg Müller/Mylius stand. In heftigen Reden, die in der Literatur zum Teil bis heute erhalten sind, kämpfte er von der Kanzel für die Rechte des Protestantismus und zog sich dadurch die Feindschaft der katholischen priesterlichen Mitglieder des Senates in Augsburg zu. Als er am Sonntag, dem Urbanustage, abkündigen ließ, dass der Himmelfahrtstag und das Pfingstfest wie üblich nach dem alten Kalender gefeiert würden, war für den Rat von Augsburg die Gelegenheit günstig, sich dieses „unbequemen Predicanten“ zu entledigen. Aufgrund eines „Decrety contra Doctor Georg Müller“ beschloss der Rat der Stadt Augsburg am 25. Mai 1584 (nach dem neuen Kalender am 04. Juni 1584), ihn in die Verbannung zu schicken. Am selben Tage gegen 11 Uhr (nach anderer Nachricht um 1 Uhr) wurde er durch Bewaffnete des Senats gefangen genommen, „dabey sich dieselben verlauten ließen, der Kessel mit Öl, darinnen er sollte gesotten werden, sey zu Rom schon über das Feuer gesetzt“. Während jedermann beim Essen war, wurde er heimlich in einen Wagen gesetzt, der die Stadt am Gögginger Tor verlassen sollte. Infolge seiner außerordentlichen Beliebtheit kam es jedoch zu einem Volksaufstand, in dessen Verlauf er wieder befreit wurde. – Am 26. Mai um 4 Uhr mußte er die Stadt aber dann endgültig mit dem Ziel Ulm verlassen, nachdem er sich von seiner Frau, die durch den Schreck über dieses Unglück eine Fehlgeburt erlitten hatte, verabschiedet und sie getröstet hatte. Sie starb am 28. Mai 1584 in Augsburg. Den tiefen Eindruck, den dieses Ereignis in Augsburg hervorgerufen hatte, zeigen verschiedene Inschriften auf Medaillen, die auf ihn geschlagen wurden, ferner der reproduzierte Kupferstich über seine Vertreibung am 25. Mai 1584. So lebte er denn als Verbannter und vertrieben von seinem Amte ungefähr ein Jahr lang in der freien Reichsstadt Ulm.

Professor der Theologie und Kanzler der Universität Wittenberg

„…So oft ich in der Schloßkirche predige oder lese, sitze und stehe ich auf denen Canzlen, darauf Doctor Luther selbst geprediget und gelehret hat. Wenn ich auf der Canzel stehe, liegt D. Luther inn der Kirchen mir zur rechten Hand under der Canzel begraben, Philippus Melanchthon gegen mir yber; und stehen sy beide inn großer Mannslänge an Tafeln abgemalet, der ich ire Gräber und lebendigen Bildnuße auf der Canzel vor mir sehe. Wenn ich an diese Herrlichkeit gedencke so ybergehet mir Aug und Herz und sehe ich, wie herrlich mich Gott gewürdiget hat. Hette auf dieser Erden größerer Freud und Ehren nit erleben können…“.

Professor der Theologie und Superintendent in Jena

Nach dem Tode seines Patrons, des Kurfürsten August von Sachsen, wurde die bis dahin geltende „Concordienformel“ zu Grabe getragen und weil Georg Mylius das „Corpus Doctrinae Philippicus“ nicht zur neuen Richtschnur seiner Lehre annehmen wollte, wurde er von dem nachfolgenden Kurfürsten Christian I. aus seinen Ämtern entlassen. So immatrikulierte er sich im Jahre 1588 erneut an der Universität Jena und wurde dort am 12. Februar 1589 zum Professor der Theologie berufen. Außerdem wurde ihm nach dem Tode von Dr. Samuel Fischer das Amt eines Superintendenten an der Kirche und Diözese Jena übertragen. An der Universität Jena war er viermal „Rector Magnificus“: 1. vom 31. Juli 1589 bis 27. Januar 1590, wobei er 110 Studenten aufnahm, 2. vom 07. August 1595 bis…(152 Studenten), 3. vom 06. August 1601 bis…(120 Studenten) und 4. vom 12. April bis 05. August 1602 (128 Studenten).

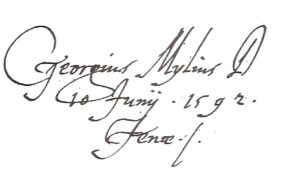

Große Verdienste erwarb er sich in Jena um die Universitätskirche, die bis dahin verödet gewesen war. Auf seinen Rat und mit seiner Hilfe wurde sie 1595 für den öffentlichen Gottesdienst wiederhergestellt und in demselben Jahr predigte er dort zum ersten Mal. (Die Universitätskirche wurde im 2. Weltkrieg 1945 zerstört). Aus dieser Zeit stammt auch eine persönliche Unterschrift von ihm, die er einem Studenten ins Stammbuch leistete.

Große Verdienste erwarb er sich in Jena um die Universitätskirche, die bis dahin verödet gewesen war. Auf seinen Rat und mit seiner Hilfe wurde sie 1595 für den öffentlichen Gottesdienst wiederhergestellt und in demselben Jahr predigte er dort zum ersten Mal. (Die Universitätskirche wurde im 2. Weltkrieg 1945 zerstört). Aus dieser Zeit stammt auch eine persönliche Unterschrift von ihm, die er einem Studenten ins Stammbuch leistete.

Rückberufung nach Wittenberg als erster Professor der Theologie und General-Superintendent

Unter Kurfürst Christian II. änderte sich der Religionszustand in Sachsen abermals und so wurde er im Oktober 1603 nach Wittenberg als erster Professor der Theologie und General-Superintendent zurückberufen. Nach wenigen Jahren fruchtbaren Wirkens verstarb er dort unter heftigen Schmerzen infolge eines Nierensteines am 28. Mai 1607 gegen 9 Uhr morgens, nachdem er kurz vorher am Himmelfahrtstage zum letzten Mal im Dom zu Wittenberg gepredigt und noch am Tage nach Himmelfahrt seine gewohnte Vorlesung im Auditorium gehalten hatte. Sein Amtsbruder, Prof. der Theologie Dr. Friedr. Balduin hielt die Leichenrede, die mit einem kurzen Lebensabriss zu Wittenberg 1607 gedruckt wurde (Stolberg: L.P. 1606 16858; H. Koch: Univ. Bibl. Jena L.R. 1091; Roth: L.P.: R 56)

Unter Kurfürst Christian II. änderte sich der Religionszustand in Sachsen abermals und so wurde er im Oktober 1603 nach Wittenberg als erster Professor der Theologie und General-Superintendent zurückberufen. Nach wenigen Jahren fruchtbaren Wirkens verstarb er dort unter heftigen Schmerzen infolge eines Nierensteines am 28. Mai 1607 gegen 9 Uhr morgens, nachdem er kurz vorher am Himmelfahrtstage zum letzten Mal im Dom zu Wittenberg gepredigt und noch am Tage nach Himmelfahrt seine gewohnte Vorlesung im Auditorium gehalten hatte. Sein Amtsbruder, Prof. der Theologie Dr. Friedr. Balduin hielt die Leichenrede, die mit einem kurzen Lebensabriss zu Wittenberg 1607 gedruckt wurde (Stolberg: L.P. 1606 16858; H. Koch: Univ. Bibl. Jena L.R. 1091; Roth: L.P.: R 56)

In der Stadtkirche zu Wittenberg wurde folgende Inschrift in seinen Grabstein eingemeißelt:

Hic situs est GEORGIVS MYLIVS S. Theol. D. ecclesiarum elector. Sax. Superintendens generalis, & Acad. Wittenb. Profess. quondam etiam Jenensis primarius, autoritate, constantia, zelo pietatis, eloquentia admirabilis, hostium christianae religionis terror, magni Lutheri spiritu & veritate magnus discipulus, cum luctu & desiderio bonorum omnium mortalitati ereptus aet. suae LIX Christi anno MDCVII.

Diese Inschrift ist heute nicht mehr aufzufinden, da in den Kriegsjahren 1806 – 1813 die meisten Inschriften vernichtet wurden.

Bis zum Kriegsende 1945 hing das nebenstehende überlebensgroße Ölgemälde von Georg Mylius in der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg. Der Maler ist unbekannt. Anlässlich der Wiedereröffnung des Bugenhagenhauses in Wittenberg 2007 nach seiner Renovierung wurde das Bild mit Hilfe einer Spende eines Mitgliedes der Familie Mylius restauriert und hängt nun in dem Haus, in dem Georg Mylius sein Amt als Superintendent ausübte. Das Bild ist wohl erst nach seinem Tode entstanden. Der Mode der Zeit entsprechend ist er im Stil der spanischen Hoftracht gekleidet.

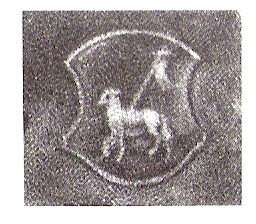

Als Briefverschluß seiner Korrespondenz verwendete er sein Siegel, das das bekannte Lamm mit Kreuzesfahne zeigt. Das älteste Briefsiegel stammt von circa 1583.

Als Briefverschluß seiner Korrespondenz verwendete er sein Siegel, das das bekannte Lamm mit Kreuzesfahne zeigt. Das älteste Briefsiegel stammt von circa 1583.

Die Bedeutung, die dieser Mann in seiner Zeit hatte, geht auch daraus hervor, dass auf ihn eine Reihe von Medaillen geschlagen wurden, von denen hier eine von dem berühmten Augsburger Goldschmied und Münzenschneider Balduin Drentwett aus dem Jahre 1579 gezeigt wird. Nicht weniger als 18 verschiedenartige Medaillengüsse auf Dr. Georg Mylius und seine Vertreibung konnten bisher ermittelt werden.

Familie

Georg Mylius war zweimal verheiratet:

Georg Mylius war zweimal verheiratet:

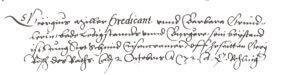

- Am 2. Oktober 1572 mit Barbara Grundler, die am 28. Mai 1584 in Augsburg bei einer Fehlgeburt starb. Nebenstehend der Heiratseintrag aus dem Heiratsprotokollbuch des Stadtarchivs Augsburg

- Am 16. März 1585 in Ulm mit Veronica Weiss, der Tochter des Augsburger Bürgers Anton Weiss (geboren in Augsburg 20. Juli 1518, gestorben in Augsburg 12. November 1575).

Der ersten Ehe entstammten die Kinder Hieronymus, Georg, Barbara, Dorothea, Gabriel und Katharina. Der zweiten Ehe entstammten die Kinder Georg d.J., Salome, Polycarp, Polycarp II, Judith, Antonius, Regina, Veronica, Ludwig, Immanuel und Euphrosyne.

Veröffentlichungen

- Leichenpredigt für Johann Baptiste Haintzel, sein „Mäcenas“, Augsburg 1581

- Augspurgische Händel, Wittenberg 1586

- Leichenpredigt für Lucas Cranach d.J., Wittenberg 1586

- 10 Türkenpredigten, Jena 1595

- Leichenpredigt auf Friedrich Wilhelm, Herzog von Sachsen, Jena 1602

- Bapstpredigten, in welchen gehandelt und gründlich angezeiget wird, was und wer der Bapst zu Rom sey…, Jena 1599. Spätere Auflage gedruckt zu Franckfurt am Meyn, 1615, 338 Seiten

- Commentarii imprimis de dissensionibus oder Schreibbuch des Georg Müller (Ulm). Handschrift in Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (2°-Cod. Aug. 113)

- Martin Cordes: Dr. Georg Müller/Mylius und seine Familie in Augsburg, Manuskript 1971. Vorhanden in Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

- Dr. Georg Mylius: Die Medaillen auf Dr. Georg Mylius, Mitteilungen des Verbandes der Familie Mylius-Schleiz 1926, S 110