Der Generalauditeur Dr. Christian Otto Mylius

Die folgende Darstellung basiert auf dem Artikel: „Der Generalauditeur Dr. Christian Mylius und seine Bedeutung für den Ursprung der Familiengeschichte“ von Frau Dr. med. Ingrid Möllhoff-Mylius geb. Mylius, der in „Familie und Geschichte“ – Heft 3/2006 erschienen ist. Frau Dr. Möllhoff-Mylius hat sich um die Erforschung der Geschichte der Familie Mylius sehr verdient gemacht. Sie verstarb am 15.10.2014. Wir danken ihrem Sohn Dr. iur. Martin Möllhoff-Mylius für die Überlassung einer überarbeiteten Version des Artikels.

Die Familie von Christian Otto stammte aus dem Vogtland. Balthasar, der Urgroßvater des Generalauditeurs, wurde 1529 in Greiz geboren und starb in Schleiz am 15.10.1596 (ihm ist auch eine Biographie auf dieser Homepage gewidmet). Nach dem Studium der Theologie an der Universität Wittenberg wurde er 1554 Magister der Philosophie unter dem Dekanat von Philipp Melanchton. Anschließend ging er als Pfarrer nach Mündling bei Öttingen (Franken). Ab 1559 wurde er Hofprediger in Greiz, 1560 Pfarrer in Schleiz und bald danach vom Burggrafen Heinrich zum Superintendenten aller vogtländischen Herrschaften (Schleiz, Lobenstein, Pausa) ernannt. Balthasar starb hoch geehrt 1596 und wurde in der Bergkirche in Schleiz begraben. 1

Der Großvater des Generalauditeurs war Joachim Friedrich, geb. in Schleiz am 15.02.1591 und gest. in Ahornberg bei Münchberg am 17.01.1669. Er war Pfarrer von 1613 bis 1632 in der Gegend von Hof und Plauen, zog danach als Feldprediger unter wechselndem Kommando mit den Truppen durch Thüringen, Franken, Schwaben, Bayern und die Oberpfalz. Er führte, wie seine 9 Kinder, das Greifenwappen.2 Ob er es, wie sein Enkel schrieb, nur „gebrauchte“ oder ob es ihm verliehen wurde, wissen wir nicht. Möglicherweise hatte er es auch von seinem Vater ererbt oder von seinem Bruder Johannes übernommen. Dieser Bruder Johannes, geb. in Schleiz um 1583, gest. in Plauen 1636, war Notarius publicus caesareus, Syndikus, Stadtschreiber und Ratsherr in Plauen.3 Er spielte im Stadtleben eine bedeutende Rolle.

Sein Vater, Heinrich Otto Mylius, geb. am 20.12.1635 in Joditz bei Hof, gest. 14.12.1703 in Halle, war Kammermeister in Halle und Weißenfels bei der hochfürstlichen erzstiftlichen magdeburgischen Regierung. Er war vornehmer Pfänner, Salzgraf und Solgutbesitzer 4, so dass den Söhnen wie auch den weiteren Kindern, materiell gesichert, eine sorgsame Erziehung zuteil werden konnte.

Johann Heinrich, geb. in Halle 1659, gest. in Leipzig 1722, war das älteste und Christian Otto, geb. in Halle 1678, gest. in Berlin 1760, das 8. Kind aus dieser Ehe. Beide Brüder wurden Juristen, beide hatten lebenslang ausgeprägte historische und familiengeschichtliche Interessen. Die sehr kultivierte Familie, in der sie lebten, war evangelisch, pietistisch orientiert.

Die Kindheit des Johann Heinrich 5 verlief mit Hausunterricht, der von einem Theologen erteilt wurde, und anschließendem Besuch des Gymnasiums in Halle komplikationslos. Ab 1667, mit 17 Jahren, begann er das Studium an der Universität Leipzig, 1679 erhielt er das Baccalaureat. 1682 promovierte er zum Doktor bd. Rechte, nahm in Leipzig die Stelle des churfürstlichen sächsischen Schöppen an, 1697 erhielt er als Adjunctus von D. Kühlewein eine Stelle unter den ordentlichen Hofgerichtsadvokaten und 1699 das Assesorat der Juristenfakultät. 1709 wurde er Senior im Schöppenstuhl und 1712 Königlich-Polnisch-Churfüstlich-Sächsischer Appellationsgerichtsrat, nachdem er seine bisher ausgeübte Ober-Hof-Gerichts-Advokatur niedergelegt hatte. 1720 wurde er schließlich „Senior der sächsischen Nation bey der gantzen Akademie“ (nach Dreyhaupt, Beschreibung des Saalkreises 1755, II S. 676)6. Er war verheiratet mit Maria Magdalena, der Tochter des Professors und sächsischen Leibarztes Dr. Michael Horn. Nach dessen Tod wurde er Gerichts- und Lehnsherr von Gohlis, Möckern und Großlehna.

In seiner Freizeit beschäftigte sich Johann Heinrich ausgiebig mit der Familienforschung, er hat auch den Theologen Julius Mylius sowie seinen dänischen Verwandten Justizrat Peter Benzon de Mylius zu ausgedehnten Erkundigungen veranlasst. An seinen wissenschaftlichen Arbeiten sieht man, dass er ein allgemein gebildeter und hochinteressierter Mann war. Er starb an einer Leberkrankheit und einem asthmatischen Lungenleiden, wie dies auch in der Leichenpredigt (Stollberg L.P. 168 13) angegeben wurde. Eine Würdigung und ein ausführlicher Lebenslauf findet sich u.a. auch in der Allgemeinen Deutschen Biographie. Mit seinem jüngeren Bruder verband ihn lebenslang ein besonders herzliches Verhältnis.

Ein älterer Bruder von Christian Otto war Gottlieb Friedrich, das 7. Kind seiner Eltern. Ihm ist auf dieser Homepage eine eigene Biographie gewidmet. Er war Advokat, Oberactuarius, Sekretär des Sächsischen Kurfürsten und Verfasser des geologischen Werkes „Memorabila Saxoniae subterraneae, oder des unterirdischen Sachsens seltsame Wunder der Natur“.

Wir wenden uns nun Christian Otto zu: Als dieser geboren wurde, studierte der 19 Jahre ältere Bruder Johann Heinrich schon an der Leipziger Universität. Christian Otto war in Halle 1678 als spätes Kind seiner Eltern geboren worden. Die Jugend und die Kindheit in Halle war wie die seines älteren Bruders unbeschwert, er wurde durch Privatlehrer unterrichtet und besuchte das Gymnasium in Halle.

In Halle erlebte er die Gründung der Franckeschen Stiftungen mit. August Hermann Francke, ev. Theologe und Pädagoge (1663-1727), ab 1685 Professor in Leipzig, bekam wegen seiner pietistischen Gesinnung Schwierigkeiten mit den streng- gläubigen Lutheranern, verließ 1692 Stadt und Universität und war anschließend als Pastor und Professor in Halle tätig. Er gründete 1695 die Franckeschen Stiftungen (Armenschule, Waisenhaus, Erziehungsanstalt, Lateinschule, Pensionsanstalt, Paedagogium, Buchhandlung, Druckerei, Verlag, Apotheke). Diese Anstalten zur Erziehung und Betreuung der Jugend waren nicht nur regional Mittelpunkt des Halle’schen Pietismus, sondern hatten auf die Entwicklung des Erziehungswesens in ganz Deutschland großen Einfluß. Die von Karl Hildebrand Freiherrn von Canstein (1667-1719) 1710 gegründete Bibelanstalt wurde mit den Franckeschen Stiftungen in Halle vereinigt. Diesem pietistischen Lebenskreis war Christian Otto seit seiner Jugend schon durch sein Elternhaus verbunden. Eine Schwester, Klara Elisabeth, heiratete in Halle Johann Georg Francke, geb. 19.01.1669, gest. 29.01.1747, Pastor und Archidiakon an der Frauenkirche in Halle sowie königlich preußischer Konsistorialrat aus der Familie Francke, und in Berlin wohnte der Generalauditeur nicht nur in dem von Canstein’schen Hause Poststraße, sondern war der „Verbindungsmann“ der Pietisten zur preußischen Militärjustiz.

Die Allgemeine Deutsche Biographie 7 würdigte den Lebensweg von Christian Otto Mylius wie folgt:

Die Allgemeine Deutsche Biographie 7 würdigte den Lebensweg von Christian Otto Mylius wie folgt:

„Nachdem M. einige Semester an der Hochschule seiner Vaterstadt Philosophie und Jurisprudenz gehört hatte, ging er zur Fortsetzung seiner rechtswissenschaftlichen Studien 1698 nach Leipzig, wo er 1701 das Baccalaureat erwarb. Im nächsten Jahr erlangte er zu Halle unter Stryks Vorsitz die höchste akademische Würde (Promotion zum D. jur. bd. Rechte). Er heiratete daselbst am 22. Mai 1703 Elisabeth Charlotte, eine Tochter des preußischen Kriegscommissärs und Rathmeisters Bastineller (…Bastineller Kriegsrat und Oberbürgermeister zu Halle) und vermählte sich nach deren kinderlosen Ableben mit deren jüngeren Schwester.

Seit 1703 hielt er an der Hochschule juristische Vorträge und trat bei der damals noch in Halle befindlichen Regierung und dem Konsistorium als Sachverwalter auf, bis er 1706 vom Hallenser Magistrat zum Syndikus und Scholarchen erwählt wurde. Vermöge dieser amtlichen Stellung hatte er Zutritt zu dem auf dem Rathause befindlichen Archiv und benutzte diese Gelegenheit, seine schon früher begonnene Sammlung der seit Vereinigung des Herzogtums Magdeburg mit Kurbrandenburg erlassenen Edikte zu vervollständigen (nämlich des „Corpus constituionum Magdeburgicarum novissimarum“), welche er 1714 veröffentlichte. 1716 wurde er zum Rathsmeister (Bürgermeister) und Beisitzer zum Schöppenstuhle in Halle erwählt, doch schon im folgenden Jahre 1717 als Kriegsrath bei dem Militärdepartement sowie als Criminalrath bei dem Criminalkollegium in Berlin ernannt und ihm überdies dort die Stelle eines Auditeurs bei den Gendarmen übertragen. Auch diese Ämter bekleidete er nur kurze Zeit, da er nach Ablauf eines Jahres (1718) zum Vizedirektor des Kriegs-, Hof- und Criminalgerichts befördert und 1720 in den geheimen Justizrath und das Oberappellationsgericht gerufen wurde. 1723 finden wir ihn als Generalauditeur-Lieutenant und 1739 auf dem hohen und wichtigen Posten eines Generalauditeurs, nachdem er im vorausgegangenen Jahr (1738) die Stelle eines Kammergerichtsdirectors ausgeschlagen hatte. Trotz hoher Jahre geistig und körperlich rüstig, bekleidete er allseits hochgeachtet jenen Posten bis in sein 82. Lebensjahr, in dem er am 11. Januar 1760 nach 57-jähriger Dienstleistung ohne Hinterlassung von Leiberben starb.“

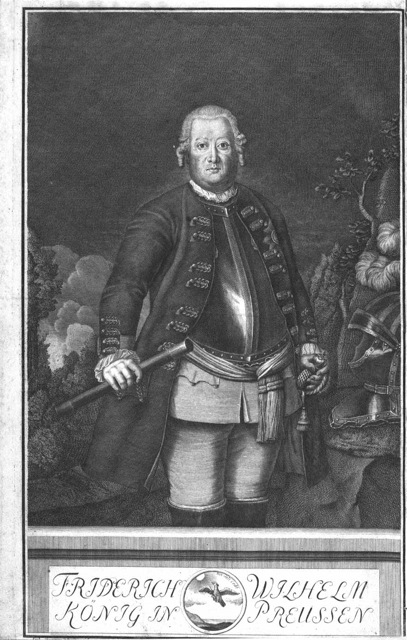

Als Generalauditeur-Lieutenant war er als ständiger Vertreter des General-Auditoriats in dem Prozess des Königs gegen den Kronprinzen Friedrich von Preußen und dessen Freund Katte an führender Stelle eingebunden.8 Er leitete die Ermittlungen, nahm an der Hauptverhandlung des Auditeur teil. Sämtliche Urschriften in diesem Strafverfahren stammen aus der Feder des Generalauditeur-Lieutenants Mylius, des preußischen „Schönfelders“ seines Jahrhunderts9. 1739, ein Jahr vor seinem Tode, ernannte Friedrich Wilhelm I. den damals 61-jährigen Christian Otto zum Generalauditeur von Brandenburg-Preußen. 10 Damit war er der einflussreiche Chef der Militärjustizverwaltung. Im Frieden gehörte er zum Kabinett, im Kriege zum Stabe des Königs. Diesem durfte er seine Auffassungen zu allen Fragen der militärischen Rechtspflege selbst vortragen (Immediatrecht). 11

Als Generalauditeur-Lieutenant war er als ständiger Vertreter des General-Auditoriats in dem Prozess des Königs gegen den Kronprinzen Friedrich von Preußen und dessen Freund Katte an führender Stelle eingebunden.8 Er leitete die Ermittlungen, nahm an der Hauptverhandlung des Auditeur teil. Sämtliche Urschriften in diesem Strafverfahren stammen aus der Feder des Generalauditeur-Lieutenants Mylius, des preußischen „Schönfelders“ seines Jahrhunderts9. 1739, ein Jahr vor seinem Tode, ernannte Friedrich Wilhelm I. den damals 61-jährigen Christian Otto zum Generalauditeur von Brandenburg-Preußen. 10 Damit war er der einflussreiche Chef der Militärjustizverwaltung. Im Frieden gehörte er zum Kabinett, im Kriege zum Stabe des Königs. Diesem durfte er seine Auffassungen zu allen Fragen der militärischen Rechtspflege selbst vortragen (Immediatrecht). 11

In der Allgemeinen Deutschen Biographie heißt es weiter:

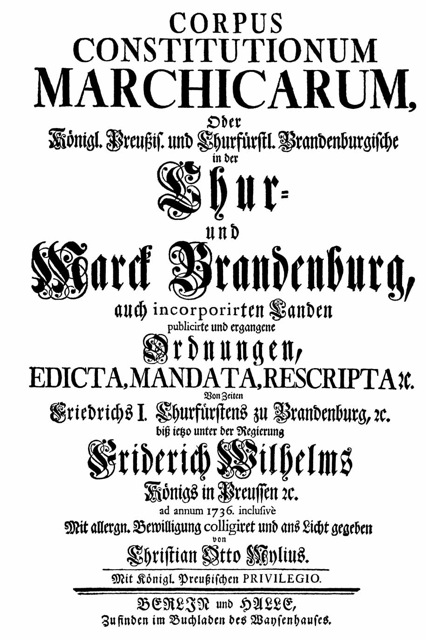

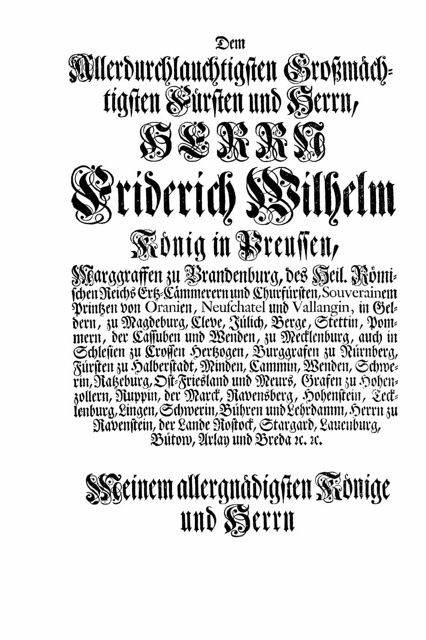

„Mylius war ein erfahrener, einsichtsvoller Geschäftsmann und gründlicher Systematiker, wovon seine beiden Hauptwerke – zwei umfassende Verordnungssammlungen – Zeugniß geben. Die eine begann er, wie erwähnt, alsbald nach seiner Niederlassung in Halle 1703 und vollendete sie (1714) als städtischer Syndicus. Das mit ausdauerndem Fleiß und großer Genauigkeit zusammengestellte Werk trägt den Titel: „Corpus consitutionum Magdeburgicarum novissimarum oder königl. preuss. und kurfürst. brandenb. Landesordnungen, Edicta und Mandata im Herzogthume Magdeburg und der Grafschaft Mannsfeld von 1680 bis 1714“ (6 Teile, 1714-40). Der Verfasser gibt darin eine nach Gegenständen und Zeit genau geordnete Sammlung der landesherrlichen Erlasse für Magdeburg und dessen Vereinigung mit Kurbrandenburg (1680) bis auf seine Tage (1714). Wenige Jahre später (1717) reihte sich hieran eine, die Periode 1714-1717 umfassende Fortsetzung an. Die Anerkennung, welche die sorgfältig gearbeitete Sammlung in Fachkreisen erntete, ermunterte den Verfasser zu einer zweiten, zur Sammlung der kur-und markbrandenb. Erlasse. Die Regierung ertheilte ihm auch behufs Herausgabe dieses Werks ein schützendes Privilegium und beauftragte sowohl die Archive als die Registraturen, dem Herausgeber ein möglichst erschöpfendes Material in Abschrift zuzustellen. So entstand allmählich das „Corpus consitutionum Marchicarum, oder der in der Chur- und Mark-Brandenburg ergangenen Edicta, Ordnungen, Mandata, Resrcipta etc. von Friedrich I., Churfürsten von Brandenburg bis König Friedrich Wilhelm“ (1736, 1737 in Fol.) nebst vier „Continuationes“ (1737-1750 in Fol.). Das Hauptwerk ist dem König von Preußen gewidmet und enthält in sechs nach Hauptmaterien geordneten Theilen über 5000 Nummern, welche in den einzelnen Theilen chronologisch vorgetragen, das gesammte Administrativ-, Justiz-und Militärwesen umfassen. Mylius hat mit seinen Sammelwerken der Praxis wesentliche Dienste geleistet, sie fanden deshalb auch große Verbreitung und die „Berlinische Bibliothek“, worinnen von neu herausgekommenen Schriften etc. und Nachrichten mitgetheilt werden, liefert in Stück 3 des zweiten Bandes (1748, S. 331-351) eine anerkennende Besprechung der Sammlung mit näherer Inhaltsanzeige. 1755 ließ der Verf. Zum bequemen Gebrach des „Corp. constitut. Marchic.“ ein Repertorium desselben in Fol. folgen, ein zweifaches Register, von denen das eine nach dem Zeitpunkte des Erlasses der Entschließungen etc., das andere nach dem Stoff geordnet ist. 12

Das Lebenswerk von D. Christian Otto Mylius hat bis heute seine Gültigkeit behalten. W. Hülle 13 nennt ihn „den preußischen Schönfelder seines Jahrhunderts“. Damit ist der Vergleich zu eines der wichtigsten Gesetzessammlungen des deutschen Bundesrechts gezogen. Die 1931 von Heinrich Schönfelder begründete Sammlung gehört zum notwendigsten Handwerkzeug ganzer Juristengenerationen. Sie enthält u. a. das BGB, das StGB, die ZPO und etwa 100 weitere Gesetze 14.

Das Lebenswerk von D. Christian Otto Mylius hat bis heute seine Gültigkeit behalten. W. Hülle 13 nennt ihn „den preußischen Schönfelder seines Jahrhunderts“. Damit ist der Vergleich zu eines der wichtigsten Gesetzessammlungen des deutschen Bundesrechts gezogen. Die 1931 von Heinrich Schönfelder begründete Sammlung gehört zum notwendigsten Handwerkzeug ganzer Juristengenerationen. Sie enthält u. a. das BGB, das StGB, die ZPO und etwa 100 weitere Gesetze 14.

1998 wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes „Preußische Rechtsquellen digital“ – web-archiv.staatsbibliothek-berlin.de/altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de/Rechtsquellen/inhaltccm.html durch Adelheid Pogodda (Staatsbibliothek Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz) zu Leben und Werk Christian Otto Mylius wie folgt Stellung genommen:

„Erstmals ist mit der Myliusschen Sammlung eine über mehrere Jahrhunderte gehende Zusammenstellung preußischer Gesetze entstanden, die einen guten Überblick über die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und juristische Situation der Zeit gibt. Sie bietet als Quellensammlung konkreter Sachverhalte exakte Hinweise zum täglichen Leben der verschiedenen Gesellschaftsschichten. Der Aufbau einer modernen kapitalistischen Wirtschaft erforderte eindeutige, stets nachprüfbare gesetzliche Regelungen, deren ordnungsgemäße Publikation in einer Sprache, die auch von den Menschen, für die sie gemacht waren, verstanden werden sollten. Verschiedene Rescripte befahlen die Anschaffung dieser Sammlung durch Gerichts- und andere Behörden. Für die Provinz Westpreußen wurde die Anwendung des CCM angewiesen. In den anderen preußischen Provinzen gab es ähnliche Bemühungen der Sammlung des Provinzialrechts, z.B. für Schlesien die sogenannte „Brachvogelsche Sammlung“, Breslau 1713; die sogenannte „Arnoldsche Sammlung“, Crossen u. Sorau 1736, Breslau 1739; die sogenannte „Kornsche Sammlung“, Breslau s.a. Den Umfang der Myliusschen Sammlung erreichten sie jedoch nicht. Auf Grund des großen Interesses, welches die Myliussche Sammlung sowohl von staatlicher als auch von wissenschaftlicher Seite entgegengebracht wurde, erfolgte ab 1751 die Herausgabe der Ediktensammlung durch die Akademie der Wissenschaften Berlin. Sie gilt als Weiterführung der Myliusschen Sammlung bis zum Berichtsjahr 1810. Eine Besonderheit bieten die von Georg Jacob Decker, Königlich Geheimer Oberhofbuchdrucker Berlin, in einem Archiv der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei, Berlin 1712 – 1870 in 69 Bänden herausgegeben Edikte und amtlichen Erlasse. Diese Sammlung wurde in dieser einmaligen Form im Jahre 1927 von der Preußischen Staatsbibliothek erworben. Sie bietet die Edikte in ihrer ersten ursprünglichen Druckvariante mit dem dem Gesetzgeber, d.h. dem preußischen König gemäßen Vorspann. Dagegen ist die vorliegende Sammlung von Mylius eine sachliche Aneinanderreihung der einzelnen Edikte, die unter Verzicht auf den vorerwähnten Vorspann, aber exakter Wiedergabe des Gesetzestextes den sachlich forschenden Rechtshistoriker, Historiker, Soziologen und Politikwissenschaftler anspricht. Trotz dieser nüchternen Wiedergabe des reinen Gesetzeswortlautes und unter Verzicht auf jedes schmückende Beiwerk hat die Myliussche Sammlung den ästhetischen Wert eines alten Druckes nicht verloren und ist daher wert, künftigen Generationen mittels eines modernen Mediums erhalten zu bleiben.“ So entstand zunächst das Corpus Constitutionum Magdeburgicarum Novissimarum in 7 Bänden. 15 1715 bekam er ein Privileg und Ordre vom preußischen König Friedrich Wilhelm für 20 Jahre, für die Provinz Brandenburg eine Sammlung, deren Veröffentlichung sämtlicher Edikte, Erlasse, Instruktionen etc. herzustellen 16 1735 wurde das Privileg erneuert. 1737 erschien das Werk CCM. 17 Das Gesamtwerk besteht aus 6 Teilen, fortgeführt in 4 Continuationen ergänzt durch ein Supplement. Die 6 Teile weisen eine sachliche Aufteilung aus.

- 1. Theil von Geistlichen-Consistorial- und Kirchen-Sachen, auch Universitäts- Schul- und Ehesachen.

- 2. Anderer Theil von der Justiz.

- 3. Theil von Kriegs-Sachen.

- 4. Theil von Zoll- Jagdt- Holz- Forst-Sachen (Finanz- und Cammerwesen).

- 5. Theil von Policey-Hochzeit-Kindtauffen-Ordnungen, Commercien und Städte-Sachen.

- 6. Theil von Miscellaneis und Supplementis (und Statuta localia).

Druck und Herausgabe erfolgte in 6 verschiedenen Verlagen, um so ein gleichzeitiges Erscheinen zu ermöglichen. Dazu gibt es ein Repertorium corporis constitutionum Marchicarum von den Jahren 1298-1750.“18

Er muss ein passionierter Arbeiter gewesen sein und die Sammlung und kritische Auswertung der Quellen für das CCM eine Lebensaufgabe, die ihn bis zu seinem Ende nicht losließ. Johannes Wilhelm Bernhard von Hymmen 19 würdigt das CCM als wichtiges und in der gelehrten Welt bekanntes Werk und schreibt über den Autor:

(S. 268/269): „Weit entfernt von Eigennutz hat er sich dieser so mühsamen Arbeit unterzogen: lediglich das allgemeine Beste war die Triebfeder, dieses weitläufige Werk auf seine Kosten drucken zu lassen. Glaubhafte Personen wissen es von ihm selbst, dass zu der Zeit als er den ersten Bogen hat drucken lassen, seine darauf für Kopialien, Porto, Korrespondenz, Unterhaltung vieler Personen, die das Gesammelte in Ordnung gebracht, Druckerlohn und lf. verwandte Kosten 10.000 Rthlr. betragen, welche er bei seinem Absterben kaum wieder herausgehabt. Sein unermüdeter Fleiß ging so weit, dass er auch in den letzten Jahren seines hohen Alters sich entschloß, aus diesem weitläufigen Werke diejenige Generalverordnungen zu exrahiren, welche auch in den übrigen Provinzen vim legis erhalten. Hierdurch wollte er alle Unterthanen seines Landesherrn nützlich seyn. Der Anfang war bereits gemacht; der Tod aber hat diese Arbeit unterbrochen…“

(S. 270): „Er behielt bis ans Ende seiner Tage den völligen Gebrauch seiner Sinne, und arbeitete noch in den letzten Jahren seines ruhmwürdigen Lebens, welches er im Jan. 1760 an einer Entkräftung beschloß. Aus seiner ersten, und zweyten 1751 mit Christiana Rosina Bastinellern, einer Schwester der vorigen Ehegenossin, vollzogenen Ehe sind keine Kinder gezeugt. Sein Gemüthscharakter war vortrefflich; denn er fürchtete Gott, er diente seinem König treu und unermüdlich, und liebte seine Nächsten. Seine Verwandten und guten Freunde zu versorgen, war eine seiner Hauptpflichten; den Armen that er viel gutes; für Verlassene und Waisen sorgte er väterlich. Bey dem Verkauf seines einträglichen Guts in Diemnitz bey Halle setzte er ein Kaptital aus, dessen Zinsen der jedesmalige Prediger des Orts bekommt, und wofür dieser in der Fastenzeit wöchentlich der Gemeinde eine Predigt halten muss.“

(S. 271: „…. Ausser seinen wichtigen Amtsgeschäften war er der Consulent und Schiedsrichter für viele Personen und Familien von Stande in ihren Rechtsangelegenheiten. Er erhielt von Sr. jetztregierenden und Höchstdero Herrn Vaters Majestät die wichtigsten Aufträge zu geheimen Unterhandlungen und in öffentlichen Landessachen, unter andern im May 1725, da er noch Generalauditeur-Lieutenant war, den damaligen commissarischen Konferenzen mit Sachsen zu Kloster Zinna wegen Einrichtung eines Kartels beyzuwohnen, und dabey das Protocoll zu führen; desgleichen im Jahr 1738 nebst dem geheimen Staatsminister von Viebahn und Generalmajor von Kalckstein, den Konferenzen zu Baruth wegen Erneuerung eines Kartels und Kommercientractats mit Chursachsen beyzuwohnen, die einige Monate dauerten. Ferner schickten Se. Königl. Majestät im Jahr 1741, nach Ableben des Herzogs Wilhelm Heinrich zu Sachsen-Eisenach, ihn nebst dem Generalmajor von Einsiedel nach Eisenach, um die hinterlassene Witwe, eine Prinzessin des verstorbenen Markgrafen Albrechts von Brandenburg, wider die Beeinträchtigungen des damaligen Herzogs zu Sachsen-Weimar Ernst-August, welchem die Eisenachschen Lande nach dem Tode vorgemeldeten Herzogs als des letzten dieser Linie zugefallen waren, beyzustehen, und derselben Erbschaftsrechte zu unterstützen. Als nun der General von Einsiedel beym angehenden ersten Schlesischen Kriege abgieng, betrieb er diese Sache allein, und führte die verwitwete Herzogin von Eisenach hier ins Land nach Köpenick, bey welcher Begleytung ihm überall und besonders am fürstl. Anhalt-Bernburschen Hofe viele Ehre wiederfuhr. Nicht minder hat er verschiedene Kartels mit auswärtigen Höfen, als mit Sachsen-Gotha von 1740, mit Chursachsen 1741 (erneuert 1746, 1749), mit Bayern 1742, mit Württemberg 1742, mit Braunschweig-Wolffenbüttel 1745 (erneuert 1751, 1757), mit Chur-Cölln 1751, dem allerhöchsten Auftrag zufolge, glücklich zu Stande gebracht. Alles dieses sind Beweise genug, dass er ein eifriger und würdiger Diener des Staats gewesen sey“.

(S. 270): „1739 ward er nach Absterben des Staatsministers von Viehbahn Generalauditeur. Diesen Posten bekleidete er rühmlich bis 1752, da Se. Königl. Majestät ihn seines hohen Alters wegen in einer besonders gnädigen Kabinetsordre seines Dienstes entließen; jedoch ihm zum Zeichen Dero Zufriedenheit das völlige sehr ansehnliche Gehalt eines Generalauditeurs nebst allen übrigen damit verknüpften Emalutenten, so lange er leben würde, zueigneten und diese Stelle seinem Neffen dem nun auch unlängst verstorbenen geheimen Rath von Pawlowsky übertrugen“ 20 .

Vom 29. Oktober 2011 bis zum 5. Februar 2012 fand eine Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Museen zu Berlin im Schloss Köpenick statt. Der Titel war: Kriegsgericht in Köpenick! Annno 1730: Kronprinz – Katte – Königswort. Hier wurde die Rolle von Christian Otto Mylius im Kronprinzenprozess eingehend gewürdigt:

„Mylius zählte wie der Religionspolitiker Karl Hildebrand von Canstein oder Generalfeldmarschall Dubislav Gneomar von Natzmer zum Kreis der hohen Politiker, Beamten oder Militärs, die das pietistische Gedankengut von August Hermann Francke in der preußischen Zentrale lebten. Stets hat der 1723 zum Generalauditeur-Leutnant berufene Mylius versucht, christliche Gnade vor preußisches Militärrecht zu stellen, soweit es die Kriegsartikel und das Dienstreglement zuließen.“ (S. 146)

„Im Verlauf des Kriegsgerichtsverfahrens von 1730 bemühte sich Generalauditeur-Leutnant Mylius tapfer durch die Art seiner Verhöre und ihrer Protokollierung bis in die einzelne Formulierung, den Fluchtplan des Kronprinzen nicht als Desertionskomplott, sondern als „zeitweiliges Ausbleiben“ und „Tour de Jeunesse“ zu kalmieren. Ebenso furchtlos protestierte der Generalauditeur-Leutnant beim König am 13. September 1730 gegen den für Friedrichs Haupt-Verhör formulierten Artikel 185, der dessen Thronfolge in Frage stellte – da dies aus seiner juristischen Sicht (und gedeckt durch die Kriminalordnung von 1717) nicht zur Sache gehörte. Mylius wollte dafür also nicht verantwortlich sein – und erhielt von Friedrich Wilhelm I. eine deutliche Antwort: „Ich befehle es Euch, es ist meine strenge Ordre, die ich habe selber mein Sekreter in die Feder dictieret, und befehle Euch, meine Ordre auf meine Verantwortung zu exequiren“ (S. 149).21

1 Sein Dienstherr war nach der Landesteilung zwischen Heinrich V. und VI. Heinrich VI. bis zu dessen Tode 1572. Danach regierte seine Witwe Anna, Herzogin von Pommern, verheiratet mit dem Grafen Barby. Ab 1578 kam Schleiz an die Herren Reuß zurück. Es waren die ersten Jahrzehnte nach der Reformation und eine gewaltige Aufbauarbeit theologisch und organisatorisch kam auf die kirchlichen Würdenträger zu. Der Landesherr Graf Heinrich der Mittlere würdigte diesen Einsatz, ließ die Superintendenten porträtieren und die Bilder in der Bergkirche Schleiz aufhängen. Er ließ auch kostbare Leichensteine anfertigen, die die Gräber der Superintendenten unter der Kanzel bedeckten. Leider ist der Leichenstein von Balthasar Mylius nicht mehr vorhanden und auf der Photographie seines Ölbildes ist leider kein Wappen zu sehen. Von ihm mit Wappen signierte Schriftstücke wurden bis jetzt nicht gefunden. Balthasar hatte von drei Ehefrauen 23 Kinder, 12 davon blieben am Leben.

2 Nach 9 Monaten kam er schwer krank zu seiner Familie nach Joditz zurück. Pest und Hungersnot grassierten. Er pflegte und kümmerte sich um die in die Wälder geflüchteten kranken Gläubigen. Wegen großer finanzieller Not bekam er von der Hofhaltungskasse Schleiz 1635 6 Groschen Almosen. Er starb nach 56-jähriger Amtstätigkeit in Ahornberg bei Münchberg als Senior des Münchberger Kapitels und Adjunkt der Diözese Hof. Joachim Friedrich war dreimal verheiratet, die zweite und dritte Ehe blieb kinderlos. Die erste Ehefrau Christine Hertzog, geb. in Annaberg/Erzgebirge ?, gest. in Ahornberg am 30.12.1643. Die zweite Ehefrau war Anna Elisabeth Dämer, geb. ?, gest. in Münchberg am 11.06.1665. Die dritte Ehefrau Margarete Gertrud war die Tochter des Pastors Johann Heinrich Lessner in Schauenstein.

3 Verheiratet mit Anna Marie Möstel, geb. am 04.05.1586 und gest. in Plauen am 12.03.1640.

4 Seine Frau Klara Elisabeth Stisser, geb. in Halle 1642, gest. in Halle 1703, war die Tochter des Rechtsgelehrten Dr. Bruno Stisser aus Halle.

5 Siehe hierzu: Horst Gering Mylius, Geschichte der Familien Mylius-Schleiz a. d. Hause Gerung und Mylius-Ansbach 1375-1990, Selbstverlag Freiburg i.Br. 1992, S. 207 ff.

6 Zit. nach Geschichte der Fam. Mylius-Schleiz a.a.O. S. 207, 208.

7 Eisenhart, August Ritter von, „Mylius, Christian Otto“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 23 (1886), S. 139-142 [Onlinefassung]; URL: www.deutsche-biographie.de/pnd117205982.html

.

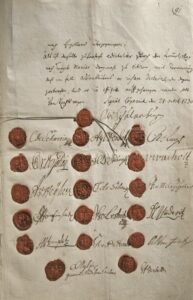

8 König Friedrich Wilhelm I. setzte für die Ermittlungen gegen den Kronprinzen und Katte sowie deren Helfer eine ständige Untersuchungskommission ein, die aus dem Staatsminister von Grumbkow, General von Glasenapp, Oberst von Sydow, Generalauditeur-Lieutenant Mylius und Justizrat Gerbett als Protokollführer bestand. Christian Otto erstattete über die Verhöre am 09., 12. und 13. September 1730 Immediatberichte an den König, der aber mit dem Ausgang der Befragung unzufrieden war und selbst in die Art und Wortwahl des Protokollführers eingriff und dem Generalauditeur Weisungen erteilte. Dies trifft auch für das Verhör des Kronprinzen „ad articulos“ in Küstrin am 16. September 1730 zu, das 185 Punkte umfasste, die von Friedrich Wilhelm I. gefordert und von Christian Otto Mylius redigiert oder ergänzt wurden. Am 22. Oktober 1730 erging die Kabinettsordre des Königs an den General-Lieutenant von der Schulenburg, dass in Köpenick „Kriegsrecht gehalten werden soll, wobei dieser den Vorsitz führen soll und der geheime Justizrat und Generalauditeur-Lieutenant Mylius und Gerbett mit dabei sein sollen“. Am 25. Oktober versammelten sich die Mitglieder des Kriegsgerichts: 16 Militärs verschiedener Dienstgrade sowie der Protokollführer Gerbett und Christian Otto Mylius, der am 25. und 26. September 1730 die Verlesung der Vernehmungsakten und die Abnahme des Richtereides vorzunehmen hatte. Das Gericht kam am 27. Oktober bei Katte zu dem Vorschlag eines Strafmaßes einer lebenslangen Festungshaft, während es sich bei dem Kronprinzen Friedrich für nicht zuständig erklärte. Vielmehr wies das Urteil darauf hin, dass die Schuld des Kronprinzen als eine Familiensache anzusehen sei, „so hauptsächlich eines großen Königs Zucht und Podestät über seinen Sohn betrifft“. Das Gericht stelle daher das Strafmaß in das Ermessen des Königs. Am 28. Oktober tagte das Gericht erneut. Das schriftliche Urteil vom selben Tage wurde von allen Mitgliedern des Gerichtes sowie von Gerbett und Christian Otto Mylius als Generalauditeur-Lieutenant unterschrieben (Abbildung liegt vor). Friedrich Wilhelm I. akzeptierte in einer Kabinettsordre vom 01. November 1730 an das Kriegsgericht, dessen Spruch, mit Ausnahme des Urteils über Katte, das er verschärfte. Er verlangte für Katte den Tod durch das Schwert. Hans Hermann von Katte wurde am 06. November 1730 vor den Augen des Kronprinzen Friedrich enthauptet. Vgl. hierzu auch: Eberhard Schmidt, Heidelberg: Friedrich der Große als Kronprinz vor dem Kriegsgericht in: Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. Geburtstag am 01. Mai 1965, S. 21 (zu Fußn. 18 W. Hülle). S. Geschichte der Fam. a.a.O. Nr.2 S. 213.

9 Werner Hülle: Das rechtsgesch. Erscheinungsbild des preuß. Strafurteils, Bd. 3 N.F. 1965, S. 58.

10 Werner Hülle: Das Auditoriat in Brandenburg-Preußen, Göttingen 1971, S. 71, Fußn. 75, „Carl Friccius, Geschichte d. deutschen insbes. d. preuß. Kriegsrechts, Berlin 1848, S. 187“ .

11 Am 31. Mai 1740 starb Friedrich Wilhelm I., Friedrich II. übernahm die Regierungsgeschäfte. Zunächst beließ er es bei dem hergebrachten Aktenlauf. Aus dieser Zeit stammt ein Schreiben des Königs vom 28. November 1740 an Christian Otto, das sein Verhältnis zu dem Generalauditeur sehr positiv beleuchtet: Hochgelehrter Rath, besonders lieber Getreuer. Auf Eure wegen des von dem Capitaine v. Frohnreich, Doßoischen Regiments in Xanten wegenommenen holländischen Mühlenburschen unterm 25sten dieses abgestatteten Berichts gebe ich Euch hierdurch in Antwort, dass Ich wegen dessen Loßlassung bereits am 25sten Octobris an den General Lieutenant v. Doßov die abschriftl. hierbey gefügte Ordre ergehen lassen. Ich bin Euer wohlaffectionierter König Friedrich. – Ruppin den 28. Nov. 1740. (Darunter eine bisher nicht vollentzifferte Notiz von Christian Otto Mylius). – Zit. nach H. G. Mylius, Geschichte der Fam. Mylius-Schleiz a.d.H. Gerung a.a.O. Nr. 2, S 215.

12 Ab 1751 ging die Herausgabe des Werkes an die Akademie der Wissenschaften über. 1803 erschien: Doppeltes Register über die neue Sammlung der Königlich Preußischen und Churfürstlich Brandenburgischen besonders in den Chur- und Mark-Brandenburg ergangenen und publizierten Ordnungen, Edikte, Mandate, Rescripte usw., die in 50 Jahrgängen von 1751-1800 gedruckt wurden. In dem Vorbericht findet eine ausführliche Würdigung der Arbeiten von Christian Otto statt.

13 W. Hülle: „Das rechtsgeschichtliche Erscheinungsbild des preußischen Strafurteils“ in Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. 3 NF 1965, S. 59.

14 Vergleichbare Sammlungen sind z.B. der „Sartorius I“ und „Sartorius II“ zum Verfassungs- und Verwaltungsrecht und Europarecht, begründet von Dr. Carl Sartorius.

15 König. Preuß. Und Churfl. Brandenb. Landes-Ordnungen, Edicta und Mandata im Herzogthum Magdeburg, wie auch in der Graffschafft Mansfeld Magdeburgischer Hoheit, von anno 1680 biß 1714 publiciret und samt einigen Rescripten, …in gewissen Theilen, deren Supplementa von Jahren zu Jahren continuiret werden sollen, mit vollständigem Register, … ans Licht gegeben/von …Christian Otto Mylio, …-Magdeburg:Seidel; Halle:Renger (1714)-1717.

16 Dazu die Auflage „acht gebundene Exemplaria theils in unsere Bibliothec und theils in unsere Lehens.-Cantzeley allhier ohngefordert und ehe es verkauffet wird auf ihre Kosten einzuliefern (CCM, Teil 1 Privilegia 2 S.).

17 „Königl.Preußis.und Churfürstl.Brandenburgische in der Chur- und Marck Brandenburg, auch incorporirten Landen publicierte und ergangene Ordnungen, Edicta, Mandata, Rescripta etc: Von Zeiten Friedrich I. Churfürsten zu Brandenburg, etc. biß ietzo unter der Regierung Friderich Wilhelms, Königs in Preußen etc. ad annum 1736 incl. /…colligiret und ans Licht gegeben von Christian Otto Mylius. – Berlin und Halle, zu finden im Buchladen des Waysenhauses (1737)-1755. 2° (CCM)“.

18 „1. Chronologicum. 2. reale oder Zweyfaches Register über die Königl.Preuß. und „Churfürstl. Brandenbur-gischen in der Chur- und Marck-Brandenburg auch incorporirten Landen, in Geistlichen, Justiz-, Lehn-, Militair-, Zoll-, Jagdt-, Müntz-, Saltz-, Post-, Steuer-, Accis, Policey-, Commercien-, Manufacturhandwercks-, Städte und Dörfer auch andern unterschiedenen Sachen ergangenen und publicirten Ordnungen, Edicten etc. von 1298 bis 1750 incl., welche in sechs Theilen und vier Continuationen anno 1737, 1738, 1740, 1744, 1748 und 1751 von Christian Otto Mylius in Druck gegeben worden, in Ordnung gebracht, 1. nach der Zeit, 2. nach alphab. Ordnung. – Berlin; Halle, 1737/51 (1755)“.

19 Johann Wilhelm Bernhard v. Hymmen (Hrsg.), Beiträge zu der juristischen Literatur in den preußischen Staaten, 3. Sammlung, 4. Abschnitt, S. 265 ff, Berlin 1779.

20 In dem guten Verhältnis zwischen jungen König und altem Generalauditeur wirkte sich im Laufe der Jahre „das Alter und die übergroße Milde“ des alten Herren bei der Urteils- und Strafmaßempfehlung mancher Fälle störend aus. Es kam zu Auseinandersetzungen und der König fand Wege, seinen Rat zu umgehen. Seine Urteile konnten u.U. hart sein. Er beließ aber nicht nur den Generalauditeur in seinem Amt, sondern gab ihm als Generalauditeur-Lieutenant 1747 seinen Neffen Andreas Friedrich Wilhelm von Pawlowsky bei, der auch nach dem Tode von Christian Otto sein Nachfolger wurde. Vgl. hierzu auch. http://www.grosser-generalstab.de/lexikon/auditeur.html und Werner Hülle: „Das Auditoriat in Brandenburg-Preußen, a.a.O.

21 Kloosterhuis, Jürgen und Lambacher, Lothar (Bearb.), Kriegsgericht in Köpenick! Annno 1730: Kronprinz – Katte – Königswort. Katalog zur Ausstellung des Geheimen Staats-archivs Preußischer Kulturbesitz und des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Museen zu Berlin im Schloss Köpenick vom 29. Oktober 2011 bis zum 5. Februar 2012, Berlin 2011.

Weiterführende Literatur zu Christian Otto Mylius:

- Dreyhaupt Johann Christoph von, Pagus Neletici et Nudzici: oder diplomatisch-historische Beschreibung des Saal-Creyses; und aller darin befindlichen Städte, Schlösser, Aemter, Rittergüther, adelichen Familien, Kirchen, Clöster, Pfarren und Dörfer …, Bd. 2 Halle 1750, S. 675 u. Bd. 2, 1750 S. 347, S. 459.

- Müller, Johann Christoph; Küster, Georg Gottfried, Altes und neues Berlin, Bd. 3 Berlin 1737-1769, S. 354 f, S. 403, S. 421, S. 429. Chronik d. Stadt Halle 1750-1835, hrsg. von Thüringisch-Sächsischen Geschichtsverein, bearbeitet von Bernhard Weißenborn, Halle 1933, S. 312, S. 465, S. 541.

- Meusel, Johann Georg: Lexikon der von 1750-1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller, Bd. 9, Nachdr. der Ausg. Leipzig 1802-1816, S. 485. Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon… von Johann Christoph Adelung und vom Buchstaben K fortgesetzt von Heinrich Wilhelm Rotermund, Bd. 5, Leipzig 1784, Sp. 297.

- Weidlich, Christoph, Zuverlässige Nachrichten der jetzt lebenden Rechtsgelehrten in Deutschland , 6 Bd., Halle 1757-1765, 1. Teil S. 141-148.

- Moser, Johann Jacob, Lexicon der Rechtsgelehrten 1739 P. 188-189. Berlinische Bibliothek Vol. 2 Part. 3 1748 P. 331-346.

- Schmidt, Sigurd-H.: Ein Corpus constitutionum Marchicarum im Landesarchiv Berlin: Die Publikation von Edikten in den Berliner Residenzen des brandenburgisch-preußischen Staates 1723 – 1730 In: Berlin in Geschichte und Gegenwart (2000) S. 27 – 56

- Schmidt, Eberhard, Friedrich der Große als Kronprinz vor dem Kriegsgericht, in: Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1965

- Kloosterhuis, Jürgen und Lambacher, Lothar (Bearb.), Kriegsgericht in Köpenick! Annno 1730: Kronprinz – Katte – Königswort. Katalog zur Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Museen zu Berlin im Schloss Köpenick vom 29. Oktober 2011 bis zum 5. Februar 2012, Berlin 2011.